「来年の手帳を探しているけれど、日曜始まりの手帳はなぜこんなに少ないの?」と感じたことはありませんか。

多くのカレンダーは日曜始まりなのに、手帳になると月曜始まりばかりで使いにくい、月曜始まりのカレンダーはなんだか嫌い、と感じる方も少なくないでしょう。

実際、日曜始まりと月曜始まりの割合は手帳とカレンダーで大きく異なり、その背景には日本の歴史や世界基準が関係しています。

カレンダーが日曜始まりなのはいつからなのか、その理由や世界の主流はどちらなのか、気になる点は多いです。

日曜始まりには独自のメリットがあるにもかかわらず、なぜ少数派になっているのか。

この記事では、そんな疑問を解消するため、手帳とカレンダーにおける始まり曜日についてまとめてみました。

それぞれのメリット・デメリットを比較し、あなたにとって本当に使いやすい一冊を見つけるためのヒントを挙げていきます。

- 手帳とカレンダーで「始まりの曜日」が違う歴史的背景がわかる

- 日曜始まりと月曜始まり、それぞれのメリット・デメリットを比較できる

- ライフスタイルに合わせた最適な手帳の選び方がわかる

- 世界の週の始まりに関する基準や文化の違いを理解できる

手帳で日曜始まりが少ないのはなぜ?その理由と歴史的背景

- 日曜始まりと月曜始まりの割合は手帳とカレンダーでは異なる

- なぜ手帳は月曜始まりがビジネスシーンで主流なのか

- カレンダーが日曜始まりなのはなぜか

- 日本のカレンダーはいつから日曜始まりになったのか

- 世界では日曜始まりと月曜始まりのどちらが多数派なのか

日曜始まりと月曜始まりの割合は手帳とカレンダーでは異なる

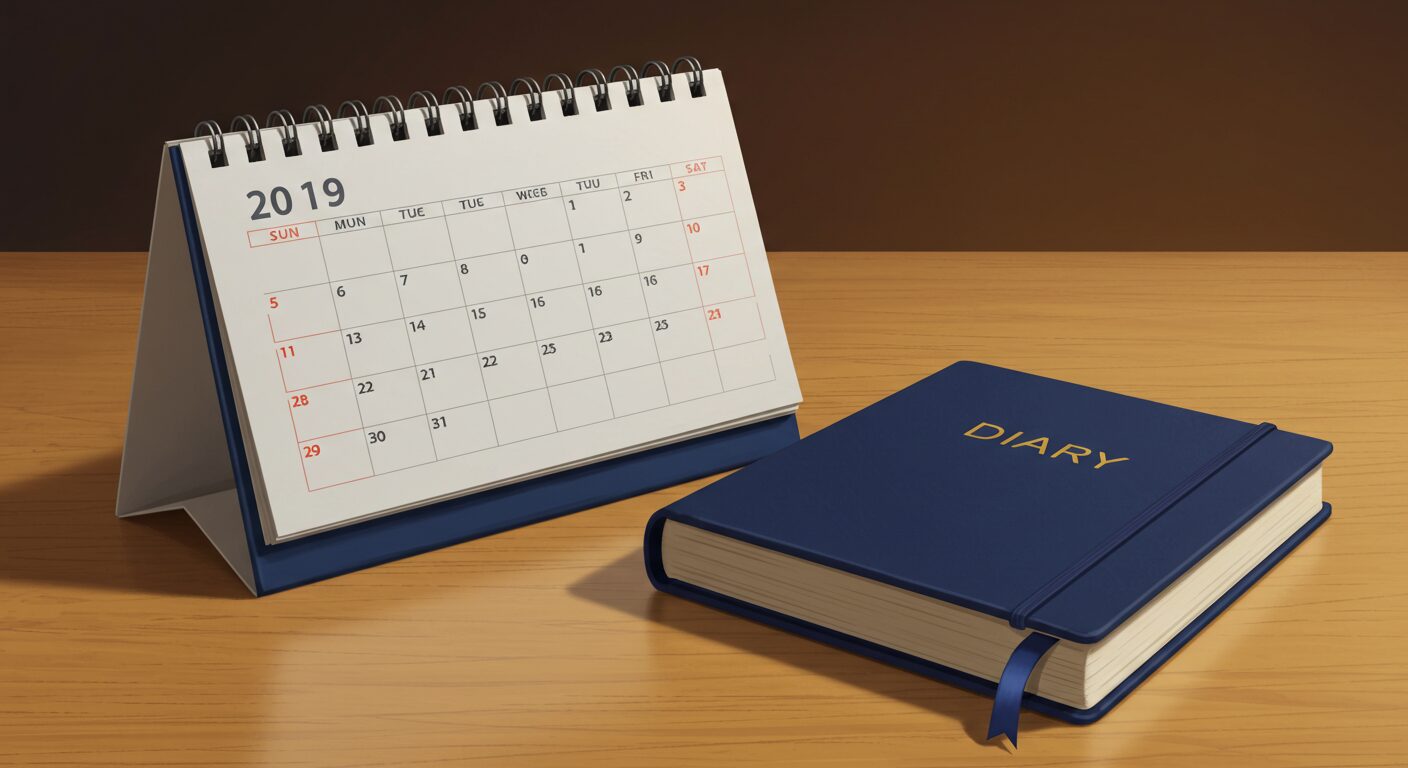

まず結論として、手帳とカレンダーでは「日曜始まり」と「月曜始まり」の割合が大きく異なり、そのシェアはほぼ逆転しているという事実があります。

普段何気なく使っていると気づきにくいですが、この違いが「日曜始まりの手帳が少ない」と感じる原因の一つです。

実際にどのくらい少ないのか、手帳やカレンダーの有名メーカーである「高橋書店」が発売している手帳・日記、カレンダーについて、月曜始まりのものと日曜始まりのものを仕分けしてみました。

| 製品カテゴリ | 月曜始まり | 日曜始まり |

|---|---|---|

| 手帳・日記 | 292(約65%) | 161(約35%) |

| カレンダー | 18(約7%) | 107(約93%) |

上記の数字は、高橋書店公式Webサイトの手帳・日記カテゴリ、及び、カレンダーカテゴリーに掲載されていた商品について、月曜始まりのものと日曜始まりのものをそれぞれ数えてみた結果です。

ちなみに、公式サイトに掲載されていた商品の総数は、手帳・日記が453点、カレンダーが125点でした。

このように、手帳の市場では月曜始まりが圧倒的多数を占めている一方で、カレンダー市場では日曜始まりが主流となっています。

このため、家庭や職場の壁掛けカレンダーに慣れている人ほど、いざ手帳を探し始めると日曜始まりの選択肢の少なさに驚くことになるのです。

多くの方が「カレンダーと同じ日曜始まりの手帳が欲しいのに、なぜか見つからない…」と感じるのは、こうした市場の構造が背景にあるからだと言えます。

なぜ手帳は月曜始まりがビジネスシーンで主流なのか

手帳で月曜始まりが主流となった背景には、日本の働き方の変化が大きく関係しています。

主な理由として、週休二日制の定着が挙げられます。

1980年代の終わりごろから企業で週休二日制が普及し始め、土曜日と日曜日が連続した休日となりました。

このライフスタイルの変化に合わせて手帳も進化を遂げたのです。

月曜始まりの手帳は、週末である土日を隣り合わせの「セット」として扱えるのが最大の利点です。

これにより、週末の旅行やイベントなどの予定を書き込みやすく、見開きで一目で把握できます。

仕事のスケジュール管理が主な目的であるビジネスパーソンにとって、「平日の5日間」と「週末の2日間」という区切りが明確になり、非常に管理しやすくなりました。

実際、伊藤手帳株式会社の調査では、月曜始まりを便利だと感じる人が75%にのぼるという結果も出ています。

(参照:手帳のミカタ 【皆さんの声公開】手帳は日曜日始まりor月曜日始まり?)

これは、仕事の始まりが月曜日であり、週末の予定をまとめて管理したいというニーズがいかに大きいかを物語っています。

このように、手帳はカレンダーとは異なり、個人のスケジュール管理ツール、特にビジネスシーンでの活用を重視して発展してきたため、月曜始まりがデファクトスタンダード(事実上の標準)となっていったのです。

カレンダーが日曜始まりなのはなぜか

一方、カレンダーが日曜始まりを主流としている理由は、キリスト教の文化と日本が太陽暦を導入した歴史に深く根差しています。

現代の「1週間は7日間」という曜日の概念は、もともと古代ユダヤ教の「安息日(サバット)」に由来します。

旧約聖書で神が7日目に休んだとされるのが土曜日です。

この習慣がキリスト教に引き継がれ、イエス・キリストが復活したとされる日曜日を「主の日」として週の始まりと捉えるようになりました。

キリスト教圏の国々では、この「日曜始まり」の考え方が暦の基本となり、生活文化として定着していきました。

日本が太陽暦を採用する際、この西洋文化を暦の形式として取り入れたことが、現在のカレンダーの形に繋がっています。

手帳が「個人の活動」に焦点を当てて月曜始まりに最適化されていったのに対し、カレンダーはより普遍的で文化的な「曜日の概念」を重んじ、伝統的な日曜始まりの形式を守り続けているのです。

多くの人にとって「見慣れている」という安心感も日曜始まりが支持され続ける大きな理由でしょう。

つまり、手帳とカレンダーではその製品が持つ役割や発展の経緯が異なるため、始まりの曜日に逆転現象が起きていると言えます。

日本のカレンダーはいつから日曜始まりになったのか

前述の通り、カレンダーが日曜始まりであるルーツは西洋文化にありますが、日本でこの形式が定着したのは明治時代です。

具体的には、明治政府が1872年(明治5年)に、それまで使っていた太陰太陽暦(旧暦)から、欧米諸国と同じ太陽暦(新暦)への改暦を決定したことが大きな転換点となりました。

この近代化政策の一環として、西洋のカレンダーの形式がそのまま日本に導入されたのです。

この改暦に関する内容は、国立国会図書館の資料でも解説されています。

(参考:国立国会図書館 日本の暦 第一章 暦の歴史 江戸から明治の改暦)

新暦の採用とともに、「日曜日を休日とする」という働き方も導入されました。

当時の暦には、1年間の日曜日の日付だけをまとめた「日曜表」というものが存在するほど、日曜日は特別な日として意識されていました。

大正時代には現在のような形式に近いカレンダーが登場し、昭和初期には日曜始まりのスタイルが確立。

そして戦後、多くの家庭にカレンダーが普及する中で、日曜始まりが日本のスタンダードとして完全に定着しました。

つまり、日本のカレンダーが日曜始まりなのは、明治時代の西洋化政策に端を発し、100年以上の時間をかけて私たちの生活に深く根付いてきた結果なのです。

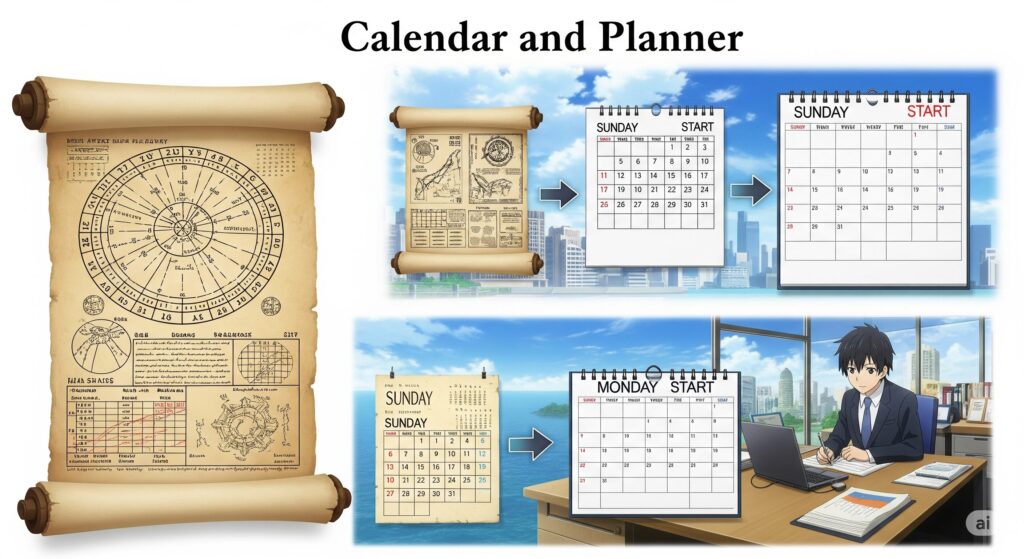

世界では日曜始まりと月曜始まりのどちらが多数派なのか

日本国内ではカレンダーは日曜始まり、手帳は月曜始まりが主流ですが、世界に目を向けると、国や地域によって週の始まりの考え方は異なります。

実は、世界的に見ると「月曜始まり」が標準とされているのです。

これは、国際的な規格を定める機関であるISO(国際標準化機構)が、「ISO 8601」という規格で「週の始まりは月曜日である」と定めていることによります。

この規格は、主にビジネスや行政におけるデータ交換を円滑にする目的で制定されました。

| 週の始まり | 主な国・地域 | 背景・理由 |

|---|---|---|

| 月曜日 | ヨーロッパの多くの国、中国、ロシアなど | ISO 8601規格に準拠。ビジネスの実務上の利便性を重視。 |

| 日曜日 | アメリカ、カナダ、日本、中南米など | キリスト教など宗教的・文化的な伝統を重視。 |

| 土曜日 | 一部の中東諸国(エジプト、サウジアラビアなど) | イスラム教の休日に合わせた独自の文化。 |

このように、同じキリスト教文化圏であっても、実務を重んじるヨーロッパでは月曜始まりが、伝統を重んじるアメリカなどでは日曜始まりが主流となるなど、考え方が分かれています。

日本はアメリカなどの影響を受け、文化的には日曜始まりが根付いていますが、ビジネスシーンではISOの考え方に近い月曜始まりの手帳が普及した、という独特のハイブリッド状態にあると言えるでしょう。

日曜始まりの手帳が少ない現状だが使い勝手が良い場面もある

- 月曜始まりが使いにくいと感じる理由

- カレンダーとのズレで月曜始まりが嫌いになる問題

- 週末の予定管理に便利!月曜始まりのメリット

- 慣れた形式が一番!あえて日曜始まりを選ぶメリット

月曜始まりが使いにくいと感じる理由

月曜始まりの手帳がビジネスシーンで支持される一方、プライベートでの利用や、カレンダーとの併用を考えると「使いにくい」と感じる人がいるのも事実です。

その主な理由は、長年慣れ親しんだ「感覚」とのズレにあります。

多くの人は、物事を文字や数字だけでなく、視覚的な「位置」で覚えています。

日曜始まりのカレンダーの場合、「週の左端が休み(日曜)で、右端も休み(土曜)」という配置が体に染みついています。

この「位置感覚」が当たり前になっていると、月曜始まりの手帳を見たときに混乱が生じます。

「あれ、今週の予定はどっちの休みだったかな…右側だっけ?」と思ったときに、月曜始まりでは土日ともに右端に集約されているため、直感的な判断がしにくくなるのです。

特に、家族の予定を共有するリビングのカレンダーが日曜始まりの場合、自分の手帳だけが月曜始まりだと、スケジュールの転記ミスや勘違いが起こりやすくなります。

このように、月曜始まりの論理的な利便性とは裏腹に、私たちの無意識の「感覚」や「習慣」が、使いにくさの原因となっているのです。

かげとら

かげとら私の家には壁掛けカレンダーがないため、カレンダーより手帳のマンスリーページを見る機会の方が圧倒的に多く、右側に土日が寄っている配置が身についています。なので、たまにカレンダーを見ると混乱してしまう。

ちなみに、iPhoneのカレンダーも月曜始まりに変更して使っています。

そんなわけで私は月曜始まりの方が使いやすい派です。

カレンダーとのズレで月曜始まりが嫌いになる問題

月曜始まりが使いにくいという感覚は、さらに一歩進んで「嫌い」という強い感情に繋がることがあります。

この問題の根底にあるのは、思考の切り替えに常にストレスがかかることです。

家では日曜始まりのカレンダーを見て週末の予定を確認し、外出先では月曜始まりの手帳を開く。

この一連の動作の中で、私たちの脳は無意識に2つの異なるフォーマットを変換しなくてはなりません。

「日曜は週の始まり」という感覚と「月曜が週の始まり」というルールが常にせめぎ合う状態ですね。

この小さなストレスの積み重ねが、「なんだか嫌い」「しっくりこない」という感情的な反発を生む原因になります。

特に、週をまたぐ予定(例:日曜から月曜にかけての旅行など)がある場合、日曜始まりのカレンダーでは連続しているように見えても、月曜始まりの手帳では週末と週初めに分断されてしまい、予定の全体像が掴みにくくなります。

こうした日常的な認知のズレこそが、一部のユーザーが月曜始まりの手帳を敬遠し、「日曜始まりの手帳を探し求める」旅に出る大きな動機となっているのです。

直感的に使えないことにイラッとすることがありますよね。

カレンダーを良く見る人にとっては、曜日の配置が違うことで直感的に使えなくなるので、地味ではあるけどストレスがたまることにつながりそうです。

週末の予定管理に便利!月曜始まりのメリット

これまで見てきたように、月曜始まりにはいくつかのデメリットがある一方で、それを上回るメリットを感じている人が多いのも事実です。

特に、現代のライフスタイルにおいては非常に合理的な側面を持っています。

週末の予定が一目でわかる

最大のメリットは、やはり土日が見開きページの右端にまとまっていることです。

これにより、「週末」というブロックとして予定を視覚的に捉えられます。

2日間の旅行やイベントの予定も分断されることなくスムーズに書き込めます。

仕事のサイクルと一致する

多くの企業や学校では、月曜日に週が始まり金曜日に終わるというサイクルで動いています。

「平日」と「休日」の区別が明確なため、オンとオフの切り替えがしやすく、スケジュール管理にメリハリが生まれます。

仕事とプライベートの予定を一冊で管理したい人にとって、月曜始まりは非常に機能的なフォーマットです。

最初は違和感があっても、使い続けるうちにその利便性に慣れ、「もう日曜始まりには戻れない」と感じる人も少なくありません。

どちらが良い悪いではなく、自分の生活の中心がどこにあるかによって、その評価は大きく変わってくると言えるでしょう。

私の場合は手帳で資格試験のための学習スケジュールを書き込む使い方をしているのですが、週末に勉強した時間を集計したり、平日に予定通りできなかったことを週末にまわしたりする場合に、月曜始まりの方使い勝手が良いので月曜始まりの手帳を使っています。

慣れた形式が一番!あえて日曜始まりを選ぶメリット

多数派が月曜始まりを選ぶ中で、あえて日曜始まりの手帳を選ぶことにももちろん大きなメリットが存在します。

その根幹にあるのは、「慣れ」という最強の使いやすさです。

カレンダーとの連携がスムーズ

最大のメリットは、家庭や職場の壁掛けカレンダーと同じ形式であることです。

これにより、スケジュールの見間違いや転記ミスを防ぎ、複数の予定媒体をストレスなく行き来できます。

特に、家族全員の予定を把握する必要がある主婦(主夫)の方や、学校の行事予定に合わせて動くことが多い方にとっては、このメリットは計り知れません。

週全体の流れを俯瞰しやすい

日曜始まりは、「日曜に休み、月曜から金曜まで働き、土曜にまた休む」という1週間の流れを自然なサイクルとして捉えやすいという利点があります。

「週末が分断される」というデメリットは、見方を変えれば「週の始まりと終わりに休みがある」という安定したリズムを生み出します。

「日曜日は次の週への準備日」と位置づけている方にとっては、日曜から始まる手帳の方が、生活のリズムに合っていると感じられるでしょう。

結局のところ、生産性や効率を上げるためのツールである手帳がストレスの原因になっては本末転倒です。

論理的な使いやすさよりも、自分が心地よく直感的に使えるフォーマットを選ぶことが結果的に最も高いパフォーマンスに繋がるのです。

カレンダーとリンクしていないと気持ちが悪いという人は、間違いなく日曜始まりの方が使いやすいはず。

どちらが良いとかどちらが悪いということはありません。どちらの方が使いやすいかは、使う人の使い方によるからです。

最後に日曜始まりの手帳が少ない理由とその選び方についてまとめます

ここまでの内容を箇条書きでまとめます。

- 手帳とカレンダーでは始まり曜日の主流が異なる

- 手帳は週休二日制に合わせた「月曜始まり」が多数派

- カレンダーは文化や伝統を重んじた「日曜始まり」が多数派

- 月曜始まりは週末の予定をまとめて管理しやすいのがメリット

- 日曜始まりはカレンダーとの連携がスムーズで直感的に使いやすいのがメリット

- 週の始まりの世界基準はISO規格により「月曜日」とされている

- アメリカや日本では伝統的に「日曜日」始まりが使われてきた

- 月曜始まりが使いにくい原因は視覚的な「位置感覚」とのズレ

- カレンダーとのフォーマットの違いは認知的なストレスを生むことがある

- どちらの形式が良いかは個人のライフスタイルや価値観によって決まる

- 仕事中心なら月曜始まり、家庭やプライベート重視なら日曜始まりを選ぶ傾向がある

- 少数派でも日曜始まりの手帳は文具店やオンラインで探すことができる

- 最終的には論理的な利便性よりも自分がストレスなく使えるかを重視すべき

- 自分に合う一冊を見つけることがスケジュール管理の第一歩